|

接峰面・接谷面

標高メッシュ、あるいは標高メッシュが登録されているプロジェクトで、各種の地形解析を行い、新たに標高メッシュを作成します。

- ベクターメニュー:[ツール]-[標高メッシュ]-[段彩陰影図]-[接峰面・接谷面]

- 標高メッシュメニュー:[標高]-[効果]-[接峰面・接谷面]

- ■ 操作方法

-

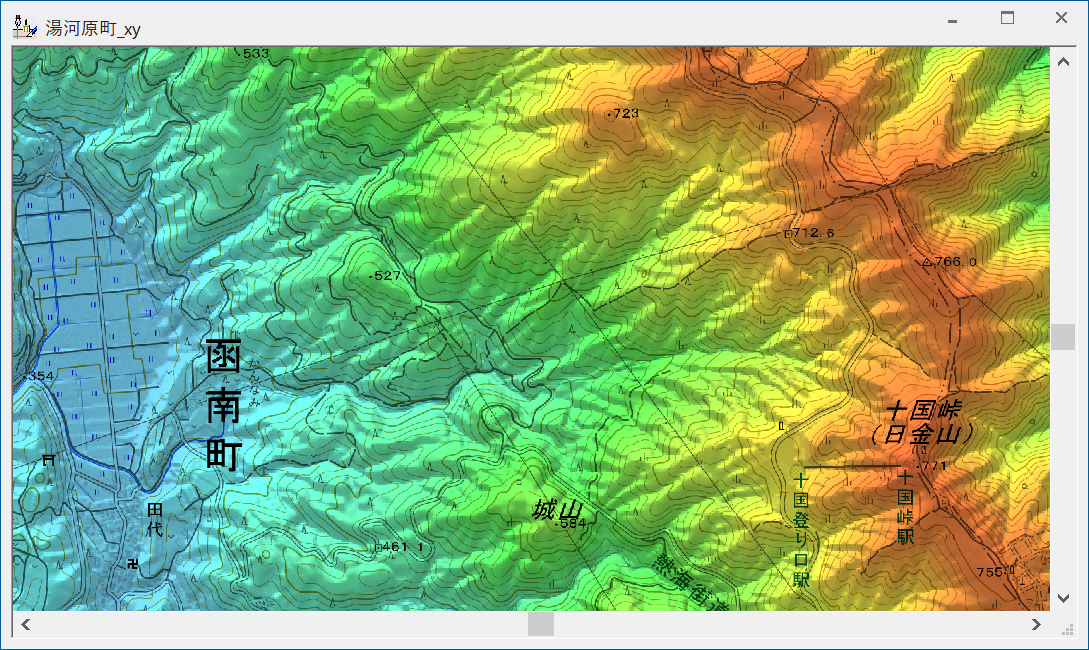

- ここでは標高メッシュデータをベクタープロジェクトに登録した状態で、処理を行ないます。

プロジェクトファイルを開きます。

- [ツール]-[標高メッシュ]-[段彩陰影図]-[接峰面・接谷面]を選択します。

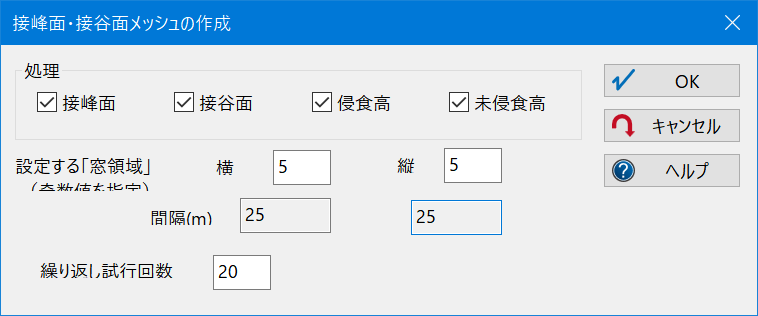

- [接峰面・接谷面メッシュの作成]ダイアログボックスが表示されますので、処理する項目にチェックをします。

同じパラメータで良ければ、複数の処理を一度に行なう事ができます。

- [処理]

- 地形解析の手法を選択します。一度に複数の処理を実行する事も可能です。

- 接峰面(せっぽうめん):山頂部や尾根部は浸食を免れた原地形の一部と考え、山頂部に接するような仮想面をいいます。

- 接谷面(せっこくめん):接峰面とは逆に,谷底に接する仮想の面をいいます。

- 侵食高:作成された接峰面の標高から、元の標高メッシュの標高を差し引いて作成されます。

- 未侵食高:元の標高メッシュの標高から、接谷面の標高を差し引いて作成されます。

- 設定する「窓領域」

- 標高メッシュに対して、指定した窓領域(ピクセル)を当てはめ、地形の最高点の情報から再度標高メッシュを作成します。

すぐ下には、入力した窓領域に相当する間隔(m)が表示されますので、設定値の目安となります。

※通常は、5×5を設定します。

- 繰り返し試行回数

- 滑らかな地形にするため、処理を繰り返す回数を設定します。

※通常は、10〜50を目安に設定します。

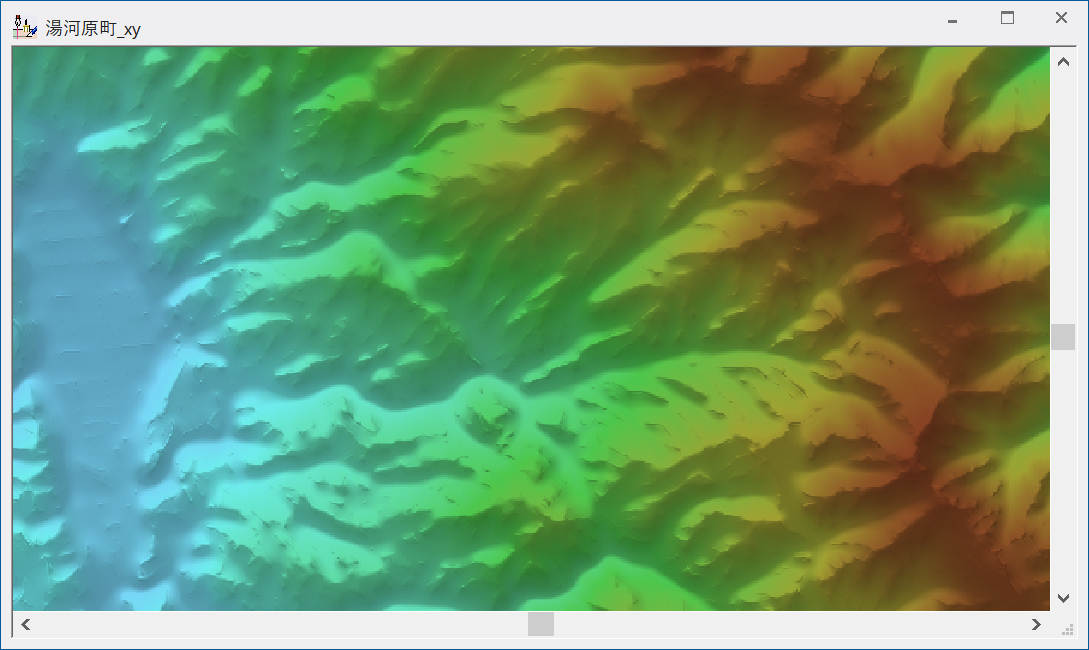

▼ 接峰面(「繰り返し試行回数=10」)

|

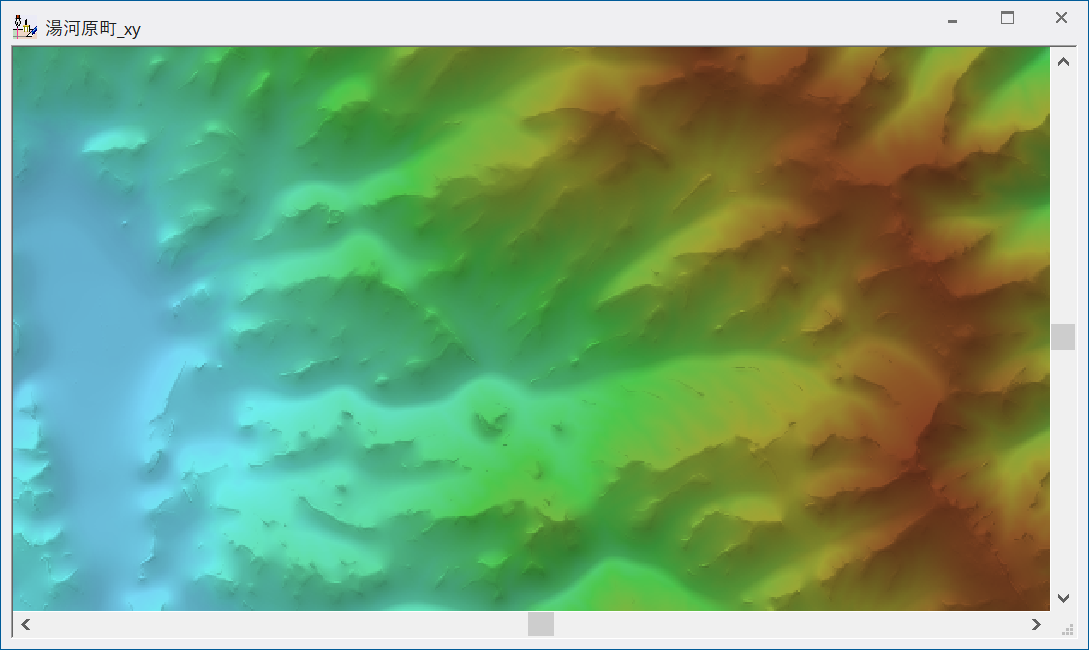

▼ 接谷面(「繰り返し試行回数=50」)

|

例えば、

- "接峰面"において、窓領域を5×5、繰り返し試行回数を20に設定した場合、その中(計25ピクセル)での平均値を求めつつ、その値が元の標高よりも高い場合だけ置き換えるといった処理を20回繰り返します。

- "接谷面"では、接峰面と逆の処理となり、元の標高よりも低い場合だけ置き換えるといった処理を行います。

- <OK>ボタンを押して、処理を実行すると、作成された標高メッシュが表示されます。

|