|

【断面図・縦断図解析】アーク縦横断解析

処理を実行すると、選択されたアーク路線に沿って縦断解析、指定の幅での横断解析を行い、補間点間隔、指定幅の階段状のアーク、ポリゴンのレイヤーが作成されます。

ポリゴン属性には、描画用のID、主軸(中心線縦)勾配、副軸(中心線横)勾配、アークの属性には、横断方向の勾配(百分率)、傾斜長比(傾斜長/水平長)が転記されます。

作成したレイヤーに対し、「ポリゴンパースイメージ生成」などで、3D視する事ができます。

また、アーク路線に沿って、1次元的に配置したレイヤーの生成オプションもあります。

※この機能はVer.6において拡張機能(有償)でしたが、Ver.7からは標準機能になりました。

- ■ 準備

- この機能は、以下の条件のデータがある場合に実行が可能です。

- 前景レイヤーに選択されたアークがあり、1つの路線になっている

- プロジェクトに標高メッシュかTINがある

- ■ 操作方法

-

- PC-MAPPINGを起動し、対象となるプロジェクトファイルを開きます。

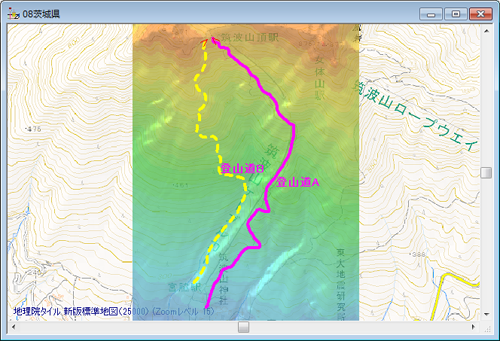

ここでは、前景レイヤーに、選択されたアーク(ここでは「登山道A」)があり、標高メッシュが登録されているプロジェクトで処理を行います。

- [ツール]-[断面図・縦断図解析]-[アーク縦横断解析]を選択します。

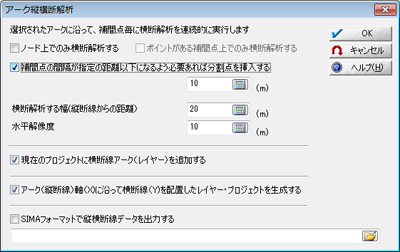

- [アーク縦横断解析]ダイアログボックスが表示されます。

- [ノード上でのみ横断解析する]チェックボックス

- ONの場合、選択アーク上のノード毎に横断解析を行います。

- [ポイントがある補間点上でのみ横断解析する]チェックボックス

- ONの場合、選択アーク上で、同一地点にポイントのある補間点毎に横断解析を行います。

- [補間点の間隔が指定の距離以下になるよう必要であれば分割点を挿入する]チェックボックス

- 指定した距離より、アーク(路線)の補間点の間隔が大きい場合は、その距離以下になるように分割点を挿入します。

結果は横断線アークに反映されます。

▼ 補間点の間隔が10m以上の場合

|

→ |

▼ 10m以下になるように分割点を挿入

|

- 横断解析する幅(縦断線からの距離)

- 縦断線から左右に指定した幅で横断解析を行います。結果は横断線アークに反映されます。

▼ 20mの場合、20+20=40mの幅で横断線が作成されます。

- 水平解像度

- 横断線に指定した間隔で補間点を発生させ、標高メッシュやTINをもとに、補間点にZ値を転記します。

▼ 10mの場合

- [現在のプロジェクトに横断線アーク(レイヤー)を追加する]

- 作成した横断線アーク(レイヤー)を現在のプロジェクトに登録します。

処理後は、横断線アーク(レイヤー)が前景になります。

- [アーク(縦断線)軸(X)に沿って横断線(Y)を配置したレイヤー・プロジェクトを生成する]

- 断面線に沿って一直線上に並んだ横断線(レイヤー)を別プロジェクトに生成します。

元の断面線が補間点により折れ曲がっている場合でも一直線上に置き換えて横断図を配置します。

- 【ポリゴン属性】

- ID、主軸(中心線縦)勾配、副軸(中心線横)勾配が転記されます。

<ID>フィールドでは、勾配率によるパラメーター設定を参照して、ポリゴンの色を勾配率のグラデーションで表現しています。

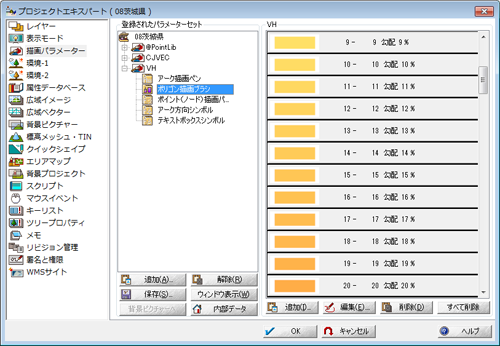

▼ 生成された描画パラメーター

- 【アーク属性】

- 横断方向の勾配(百分率)、傾斜長比(傾斜長/水平長)が転記されます。

- 現在のプロジェクトに横断線アーク(レイヤー)を追加した場合、[編集]-[3Dイメージ]-[ポリゴンパースイメージ生成]により、3D視する事も可能です(ただし経緯度座標系のプロジェクトでは実行できません)。

また、[3D(OpenGL)]メニューを使って表現する事もできます。

- ■ 補足

-

- 「SIMAフォーマットで縦横断線データを出力する」オプション

- [アーク縦横断解析]ダイアログボックスで、「SIMAフォーマットで縦横断線データを出力する」チェックがONの場合、

- SIMAの縦断(H00,H01,H99)

- SIMAの横断(I00,I01,I02,I99)

の形式で縦横断結果を出力します。

|