|

等高線アークと標高点の妥当性検査

等高線アークと標高点ポイントの位置関係を基に両者の高さ情報を検査し、異常な標高点ポイントや判定不能とされた標高点ポイントを選択状態にします。

高さ情報は、標高点ポイントはそのZ値、等高線アークはアーク始点のZ値となります。

ただし、等高線アークが正確でない場合や、データ範囲の周辺部では、正しく判定されない可能性があります。

- ■ 等高線と標高点の妥当性検査

-

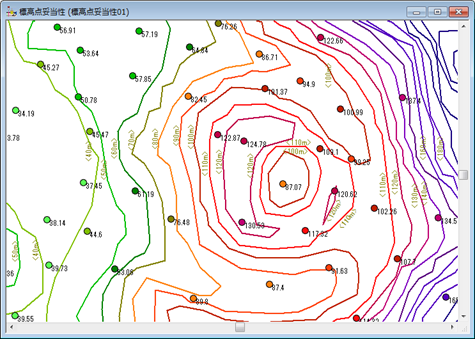

- 次図のように、『Contour_10』のアークが等高線を、『標高点』のポイントが標高点として表示されているとします。

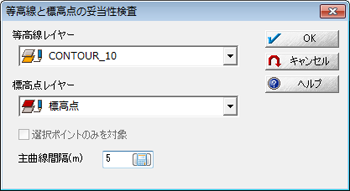

- [ツ-ル]–[空間統計解析]–[等高線と標高点の妥当性検査]メニューで、[等高線と標高点の妥当性検査]ダイアログボックスを表示します。

- 等高線レイヤー

- 妥当性検査の対象となる等高線アークのレイヤーを選択します。

- 標高点レイヤー

- 妥当性検査の対象となる標高点ポイントのレイヤーを選択します。

- [選択点ポイントのみを対象]チェックボックス

-

- ONの場合

- 選択状態の標高点ポイントのみが処理対象となります。

ポイントが選択されていない場合、このチェックボックスは使用できません。

- OFFの場合

- すべての標高点ポイントが処理対象となります。

- 主曲線間隔(m)

- 等高線アークの主曲線間隔を設定します(この値は、ある条件の場合に判定のパラメーターとなります。下記「■ 妥当性の判定」を参照)。

- 各項目を設定して<OK>ボタンをクリックします。

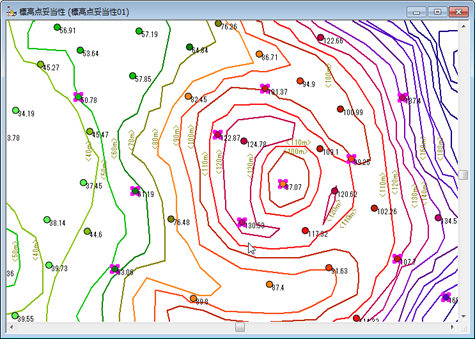

- 等高線アークのZ値に対して妥当でないと判定された標高点ポイントが選択状態となります。

※ [選択点ポイントのみを対象]チェックボックスがONの場合、標高点ポイントの元の選択状態は一旦クリアされて、妥当性検査結果による選択状態が表示されます。

- ■ 妥当性の判定について

-

- 標高点ポイントの標高値はポイントのZ値、等高線アークの標高値はアーク始点のZ値となります。

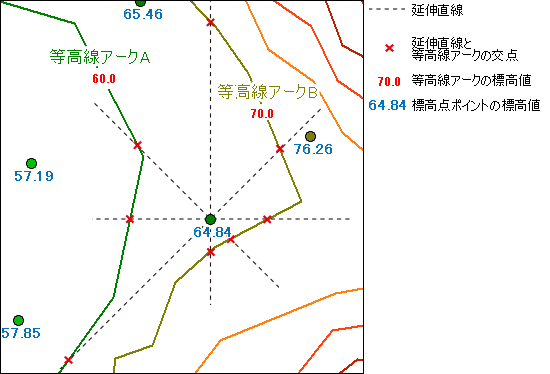

- 標高点ポイントを中心に、上下左右斜め8方向に直線を延伸して等高線アークとの交点を求め、その交点群の等高線アーク標高値の最小をh0、最大値をh1として、次のように判定します。

- h0 <= 標高点のZ値 < h1 なら、妥当

- それ以外の場合は妥当でない

- ただし、h0 = h1 の場合、(例えば、交点群の標高値がすべて等しい(独立標高値)や、交点が1つしか求まらないなど)次のように判定します。

- h0 – [主曲線間隔]の値 <= 標高点のZ値 < h0 + [主曲線間隔]の値 なら、妥当

- それ以外の場合は妥当でない

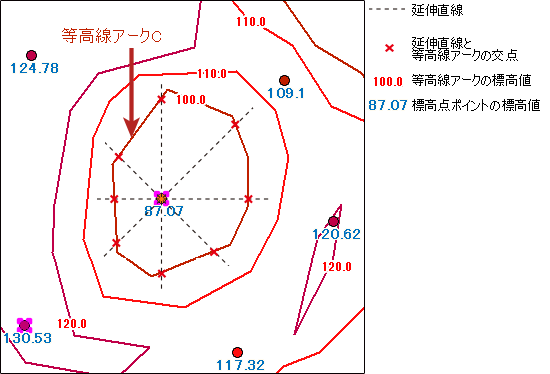

- 【例:1】8方向の延伸直線が2つの等高線アークと交点を持つ場合

《妥当性の判定》

等高線アークAの標高値(60.0) <標高点ポイントの標高値(64.84) < 等高線アークBの標高値(70.0)

なので、妥当。

- 【例:2】8方向の延伸直線が1つの等高線アークと交点を持つ場合

《妥当性の判定》

等高線アークCの標高値(100.0) - [主曲線間隔]の値(5) <= 標高点ポイントの標高値(87.07)< 等高線アークCの標高値(100.0)+ [主曲線間隔]の値(5)

でないので、妥当でない([主曲線間隔]の値を、5mとした場合)。

- ■ 注意

- 等高線アークが正確でない場合や、データ範囲の周辺部では、「等高線と標高点の妥当性」が正しく判定されない可能性があります。

- 等高線アークが正確でない場合

- 例えば、等高線アークの始点Z値が正しくない(他の補間点のZ値は正しい)場合、「等高線と標高点の妥当性」は正しく判定されない可能性があります。

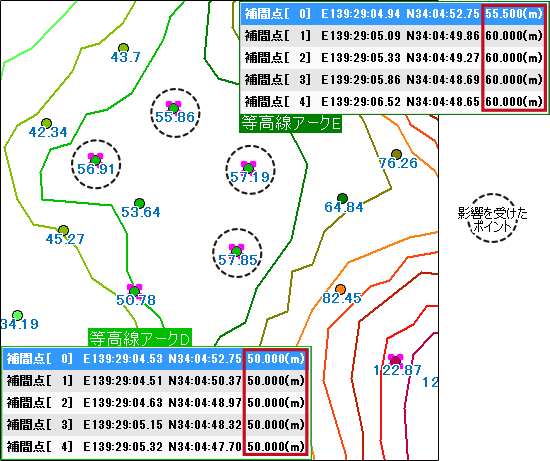

【例】等高線アークのZ値が正しくない場合

この例の場合、等高線アークEの始点Z値の間違いによってそのアークの標高値が55.5(本来は60.0)となってしまい、本来の判定式

この例の場合、等高線アークEの始点Z値の間違いによってそのアークの標高値が55.5(本来は60.0)となってしまい、本来の判定式

「50 <= 標高点ポイントの標高値 < 60 で妥当」が、

「50 <= 標高点ポイントの標高値 < 55.5 で妥当」

となってしまいます。

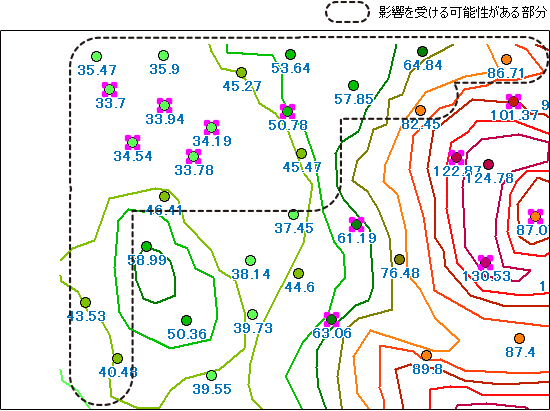

- データ範囲の周辺部

- 一般に周辺部では、等高線アークの情報が不足するので、「等高線と標高点の妥当性」は正しく判定されない可能性があります。

|